Qui est Alexandre le Grand ?

Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.) était le roi de Macédoine qui a conquis un empire s'étendant de la Grèce à l'Inde en seulement 13 ans. Élève d'Aristote, il a succédé à son père Philippe II à 20 ans et a rapidement unifié la Grèce avant de partir conquérir l'Empire perse. Ses victoires militaires légendaires incluent les batailles d'Issos et de Gaugamèles contre Darius III. Il a fondé de nombreuses cités, notamment Alexandrie en Égypte, et a favorisé la fusion des cultures grecque et orientale. Il est mort à Babylone à seulement 32 ans, laissant un empire qui s'est rapidement fragmenté mais dont l'influence hellénistique a perduré des siècles.

Son monnayage

Sa monnaie reprend les types de son père avec un statère en or, des petits bronze et des drachmes et tétradrachmes (4 drachmes). Regardons tout ça de plus près.

Le statère d'or :

Le statère d'or d'Alexandre le Grand était une monnaie prestigieuse frappée durant son règne (336-323 av. J.-C.). Cette pièce d'environ 8,6 grammes d'or pur portait généralement au droit le profil d'Athéna casquée, déesse de la guerre et de la sagesse, symbole de protection divine. Au revers figurait une Nikê (Victoire ailée) tenant une couronne de laurier et un trident, accompagnée de l'inscription "ALEXANDROU" (d'Alexandre).

Ces statères étaient frappés dans les différents ateliers monétaires de l'empire, notamment à Amphipolis, Pella et plus tard dans les cités conquises comme Babylone ou Ecbatane. Ils servaient principalement aux grandes transactions commerciales et aux paiements militaires. Leur poids et leur pureté étaient standardisés, facilitant les échanges dans tout l'empire. Ces monnaies ont continué à être frappées après la mort d'Alexandre par ses successeurs, témoignant de leur prestige et de leur acceptation internationale.

le statère d'or représentait une somme considérable, équivalent à environ un mois de salaire d'un artisan qualifié ou plusieurs mois de solde d'un fantassin. Il permettait d'acheter un cheval de guerre ou plusieurs esclaves. Réservé aux très grandes transactions.

Le drachme et le tétradrachme :

La drachme d'argent d'Alexandre pesait environ 4,3 grammes et constituait la monnaie de base du système monétaire macédonien. Elle portait au droit la tête d'Héraklès coiffé de la peau du lion de Némée, ancêtre mythique de la dynastie macédonienne, et au revers Zeus trônant tenant un aigle et un sceptre, avec l'inscription "ALEXANDROU".

Il correspondait à un ou deux jours de salaire d'un artisan. Elle permettait d'acheter l'alimentation quotidienne d'une famille modeste pendant plusieurs jours, ou un mouton au marché.

Le tétradrachme (quatre drachmes) était la pièce d'argent la plus prestigieuse, pesant environ 17,2 grammes. Il reprenait les mêmes types iconographiques que la drachme mais avec une frappe plus soignée et des détails plus fins. Le tétradrachme servait aux transactions importantes et aux échanges internationaux.

Il valait environ une semaine de salaire d'un ouvrier spécialisé ou la solde mensuelle d'un hoplite. Il pouvait acheter une amphore de vin de qualité, plusieurs médimnes de blé (un médimnes est un volume de 51 litres environ soit 30kg de blé), ou l'équipement militaire de base d'un soldat.

Ces monnaies d'argent étaient frappées en quantités massives dans tout l'empire, utilisant l'argent des mines du Laurion en Attique et plus tard celui des trésors perses conquis. Leur iconographie unifiée - Héraklès et Zeus - affirmait la légitimité dynastique d'Alexandre tout en étant facilement reconnaissable dans tout le monde méditerranéen et oriental. Comme les statères, elles ont continué à être imitées longtemps après la mort du conquérant, devenant un standard monétaire de référence (nous allons y revenir).

Les bronzes :

Les monnaies de bronze d'Alexandre étaient les plus courantes et servaient aux transactions quotidiennes de faible valeur. Elles comprenaient plusieurs dénominations, notamment le chalque et ses subdivisions.

Ces pièces portaient généralement au droit la tête d'Héraklès jeune et imberbe, parfois coiffé de la léonté (peau de lion), ou parfois d'autres divinités selon les ateliers locaux. Au revers figuraient divers symboles : massue et carquois d'Héraklès, arc et flèche, ou encore des emblèmes locaux adaptés aux traditions régionales.

Le bronze étant moins précieux, ces monnaies permettaient une plus grande liberté artistique et une adaptation aux goûts locaux. Elles étaient frappées dans de nombreux ateliers à travers l'empire, souvent avec des variantes iconographiques reflétant les cultes et traditions des régions conquises.

Leur poids variait généralement entre 1 et 8 grammes selon les dénominations. Ces petites monnaies ont joué un rôle essentiel dans l'économie quotidienne de l'empire, facilitant les échanges commerciaux locaux et contribuant à la diffusion de l'iconographie royale macédonienne jusque dans les couches populaires de la société.

Ils servaient aux achats quotidiens : pain, fruits, légumes au marché, ou services mineurs. Un chalque (4g) permettait d'acheter une miche de pain ou quelques œufs.

Mais alors comment reconnaitre les frappes du vivant d'Alexandre

La distinction entre les frappes du vivant d'Alexandre (336-323 av. J.-C.) et les émissions posthumes est un défi majeur en numismatique antique. Voici les principaux critères de reconnaissance :

Style artistique : Les monnaies frappées du vivant d'Alexandre présentent généralement un style plus vigoureux et naturaliste, particulièrement visible sur les traits d'Héraklès et de Zeus. Les émissions posthumes tendent vers une stylisation progressive et une certaine rigidité du modelé.

Qualité de frappe : Les premières émissions sont souvent mieux centrées, avec des reliefs plus nets et des détails plus fins. Les frappes posthumes montrent parfois une dégradation technique.

Symboles et monogrammes : Les ateliers posthumes ajoutent souvent des symboles secondaires, des monogrammes ou des lettres d'atelier qui n'existaient pas du vivant d'Alexandre. Ces marques permettent d'identifier les différents successeurs (Diadoques).

Les contremarques sont également un indicateur fort de circulation de manière tardives (notamment sous les Séleucides de Syrie)

Les jambes croisées ?

Dans la numismatique d'Alexandre le Grand, la position des jambes de Zeus au revers des tétradrachmes et drachmes constitue un critère de datation important, bien que complexe.

Zeus aux jambes parallèles : Cette représentation, où Zeus est assis avec les deux jambes côte à côte, est généralement considérée comme plus ancienne et caractéristique des premières émissions du règne d'Alexandre. Le dieu apparaît dans une position frontale plus rigide.

Zeus aux jambes croisées : Cette variante, où Zeus croise sa jambe droite sur la gauche, apparaît progressivement dans certains ateliers vers la fin du règne d'Alexandre et se développe surtout dans les frappes posthumes. Cette position donne une impression plus détendue et naturaliste.

Cette évolution stylistique n'est cependant pas uniforme dans tous les ateliers de l'empire. Certains centres de frappe conservent le type aux jambes parallèles longtemps après la mort d'Alexandre, tandis que d'autres adoptent rapidement la variante croisée.

Les numismates utilisent ce critère en combinaison avec d'autres éléments (style du visage d'Héraklès, qualité de frappe, symboles d'atelier) pour affiner leurs datations. Cette distinction reste néanmoins délicate et fait parfois débat parmi les spécialistes, car elle dépend fortement des traditions locales de chaque atelier monétaire.

Parlons de Price, le Maestro !

Martin Jessop Price (1938-2012), l'un des plus grands numismates spécialistes des monnaies d'Alexandre le Grand et de la période hellénistique.

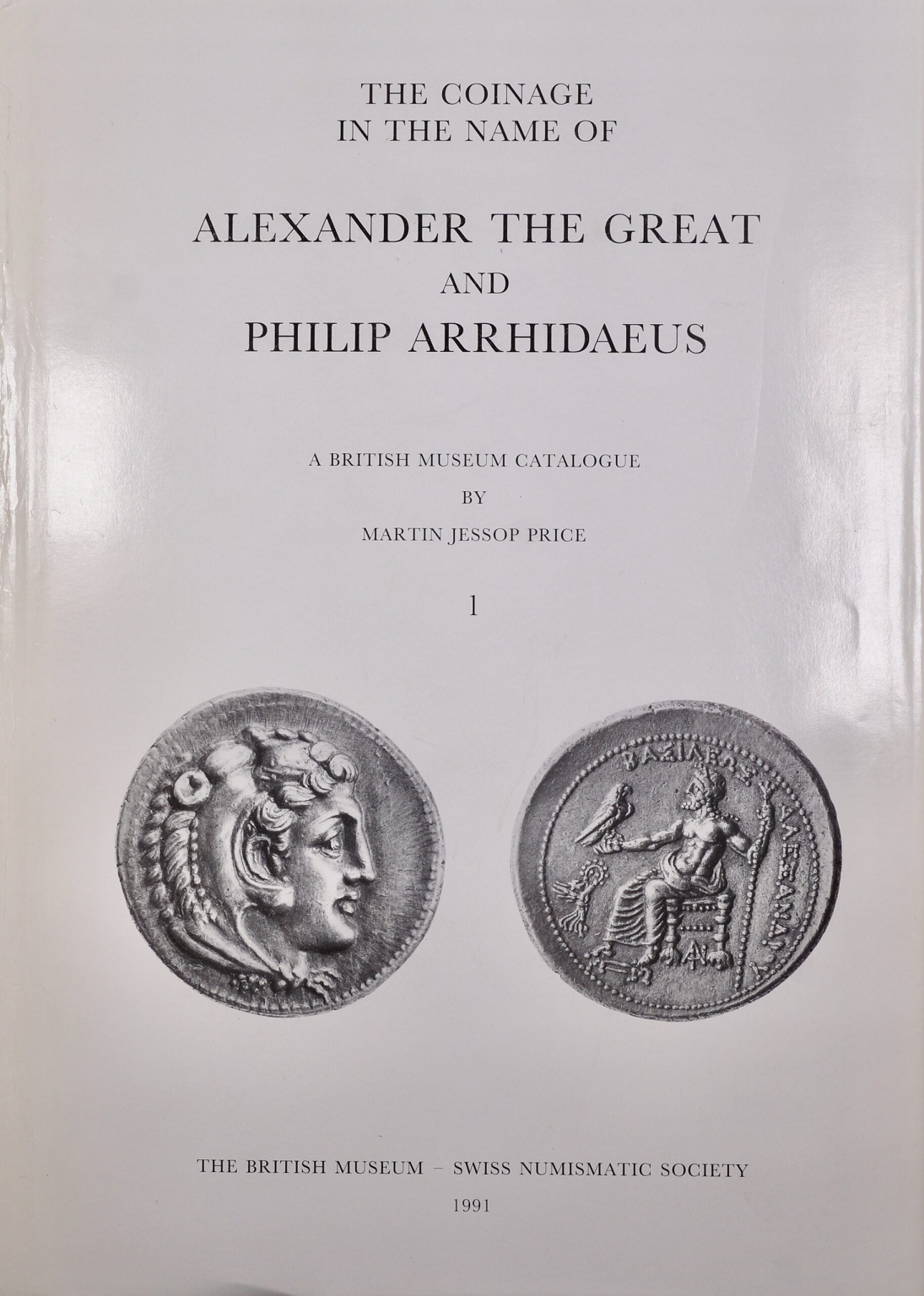

Son œuvre majeure : Price est surtout connu pour son ouvrage fondamental "The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus" (1991), qui reste la référence absolue pour l'étude des monnayages alexandrins. Ce catalogue monumental répertorie et classe systématiquement toutes les émissions connues.

Le système de classification Price : Il a établi une numérotation standardisée (numéros "P" suivi d'un chiffre) qui permet d'identifier précisément chaque type et variante de monnaie d'Alexandre. Cette classification est devenue universelle parmi les collectionneurs et chercheurs.

Ses contributions : Price a révolutionné l'étude de ces monnayages en établissant des chronologies précises, en identifiant de nombreux ateliers et en analysant la diffusion géographique des différents types. Il a notamment affiné la distinction entre émissions du vivant et posthumes d'Alexandre.

Son travail au British Museum : Conservateur au département des monnaies antiques, il a étudié et publié de nombreuses collections, contribuant considérablement à notre compréhension de la numismatique hellénistique.

Sa méthode rigoureuse et ses classifications restent aujourd'hui les outils de référence indispensables pour tout collectionneur ou chercheur s'intéressant aux monnaies d'Alexandre.

Conclusion :

Les monnaies d'Alexandre le Grand constituent un témoignage exceptionnel de l'ampleur et de l'organisation de son empire. Du prestigieux statère d'or aux modestes bronzes du quotidien, chaque dénomination reflète une stratégie monétaire cohérente visant à unifier économiquement un territoire immense s'étendant de la Macédoine à l'Indus.

Le style des monnaies macédoniennes deviendront un standard pour tout les diadoques et pour tout les royaumes qui naitront dans les siècles suivant et cela jusqu’à l'arrivée de la prochaine grande civilisation majeure de la méditerranée Les romains. Et ce style disparaitra à la chute du royaume Parthe et l'apparition des monnaies Islamiques !

retrouvez ici nos monnaies du royaume de Macédoine.

Article écrit par Thomas Pelissero le 29/09/2025