Contexte historique :

À la fin du IIIe siècle, l’Empire romain traverse une période de turbulences profondes connue sous le nom de « crise du IIIe siècle ». Les frontières sont menacées par des invasions barbares, les guerres civiles se succèdent, et l’autorité impériale vacille face à une instabilité politique chronique.

Sur le plan économique, la situation est tout aussi alarmante : le denier d’argent, autrefois pilier du système monétaire romain, a perdu presque toute sa valeur, victime de dévaluations successives et de manipulations métalliques. L’inflation s’emballe, les échanges commerciaux ralentissent, et la population perd confiance dans la monnaie impériale. C’est dans ce climat de désordre que Dioclétien, proclamé empereur en 284, entreprend une vaste réforme monétaire en 294, visant à restaurer la stabilité économique, renforcer le pouvoir central et redonner à la monnaie romaine sa crédibilité perdue.

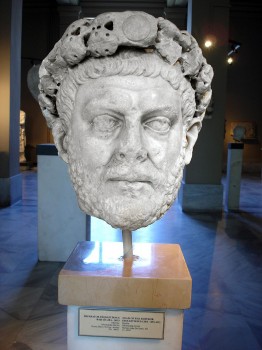

Qui est Dioclétien :

Dioclétien, né vers 244 en Dalmatie, accède au pouvoir en 284 dans un Empire romain fracturé par des décennies de crises politiques, militaires et économiques. Visionnaire et autoritaire, il ne se contente pas de restaurer l’ordre : il transforme profondément les structures impériales.

Instaurateur de la Tétrarchie, il partage le pouvoir entre deux Augustes et deux Césars pour mieux gouverner un empire trop vaste pour un seul homme. Son règne est marqué par une volonté de centralisation, de contrôle et de stabilité. Sur le plan économique, Dioclétien est à l’origine d’une réforme monétaire ambitieuse visant à enrayer l’inflation et à redonner confiance dans la monnaie impériale. Son approche pragmatique, parfois rigide, fait de lui l’un des derniers grands architectes de l’Empire romain avant sa division définitive.

Bien qu’il abdique volontairement en 305 fait rarissime dans l’histoire impériale son empreinte sur les institutions romaines perdure bien au-delà de son règne.

La réforme de 284 :

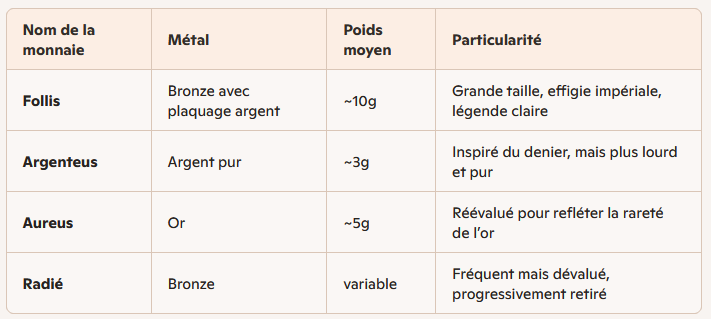

Face à l’inflation galopante et à la perte de confiance dans la monnaie, Dioclétien introduit une nouvelle structure monétaire fondée sur des pièces plus lourdes, mieux définies et théoriquement plus stables. Il crée notamment le follis, une grande pièce de bronze plaquée d’argent, destinée à remplacer les petites monnaies de bronze devenues insignifiantes. Il réintroduit également l’argenteus, une pièce d’argent pur censée restaurer la valeur du denier originel, et réévalue l’aureus, monnaie d’or, en augmentant son poids pour mieux refléter sa valeur réelle.

Notez les bronzes radiés qui sont un héritage de l'antoninien.

Cette réforme s’accompagne d’un effort de normalisation des ateliers de frappe et d’une iconographie impériale plus uniforme, visant à renforcer la légitimité du pouvoir central. Si elle ne parvient pas à enrayer totalement l’inflation, elle jette les bases d’un système monétaire plus cohérent, qui sera repris et affiné par Constantin quelques décennies plus tard.

Argenture visible sur un Grand Follis

L’édit du Maximum :

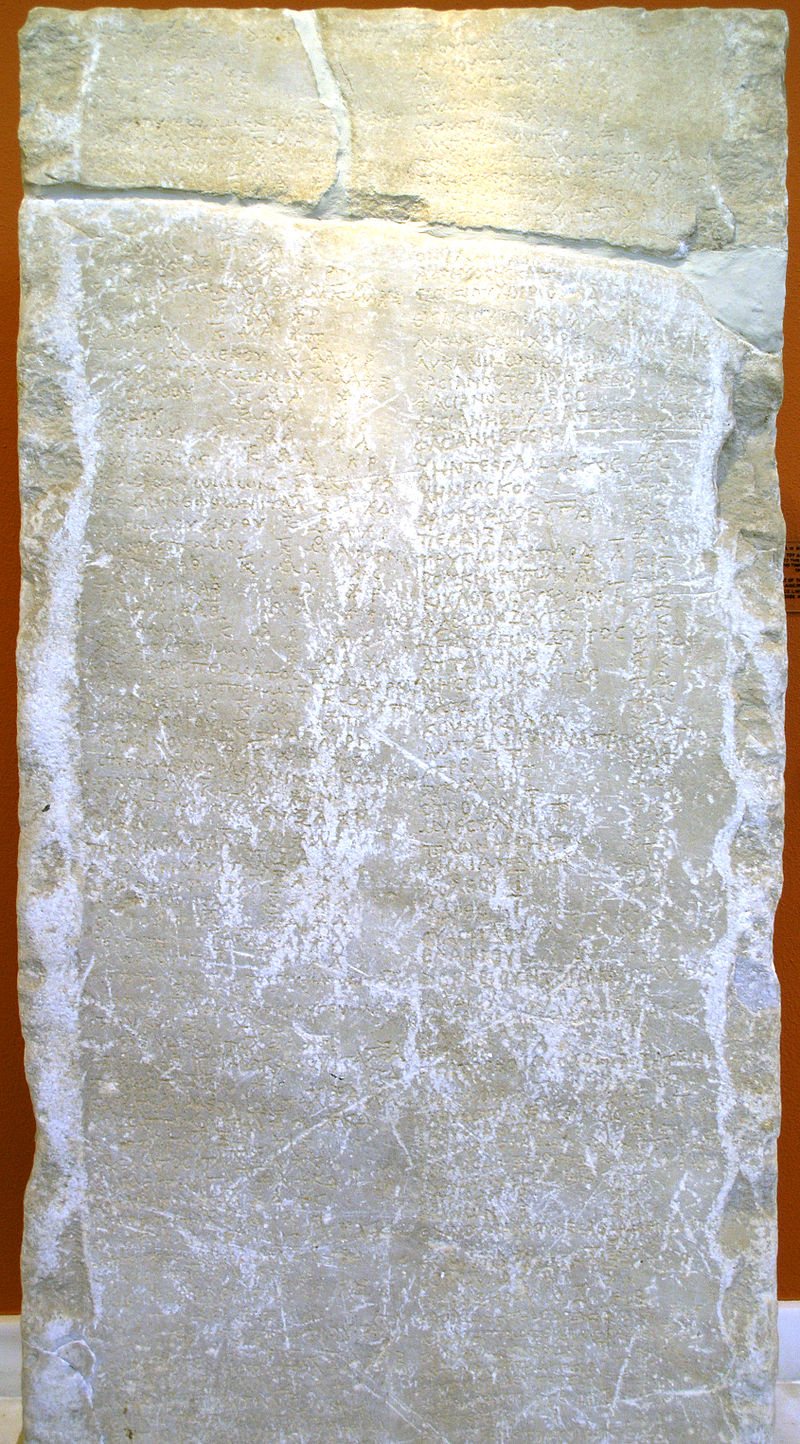

Face à l’échec partiel de sa réforme monétaire et à une inflation persistante, Dioclétien tente en 301 une mesure radicale : l’Édit du Maximum (Edictum de Pretiis Rerum Venalium). Ce décret impérial fixe un plafond pour les prix de plus d’un millier de biens et services dans tout l’Empire.

Fragment de l’Édit du musée d'Athénes

Du blé aux esclaves, en passant par les salaires des artisans et des soldats. L’objectif est clair : endiguer la spéculation, protéger les consommateurs et stabiliser l’économie. L’édit est affiché publiquement dans les villes, souvent gravé dans la pierre, comme à Aphrodisias ou à Nicomédie. Mais malgré sa portée, il se heurte rapidement à la réalité du marché : les prix fixés sont jugés irréalistes, les commerçants contournent les règles, et les sanctions prévues (jusqu’à la peine de mort) provoquent des tensions.

L’édit est largement ignoré et finit par disparaître sans effet durable. Il reste cependant un témoignage fascinant de la volonté impériale de réguler l’économie à grande échelle une tentative audacieuse, mais révélatrice des limites du pouvoir central face aux dynamiques locales.

Conclusion :

La réforme monétaire de Dioclétien illustre la volonté d’un empereur de reprendre en main un empire en déclin, non seulement par la force militaire ou l’organisation politique, mais aussi par des mesures économiques audacieuses. En réintroduisant des monnaies stables, en tentant de contrôler les prix et en uniformisant les frappes, Dioclétien cherche à restaurer la confiance dans l’État et à redonner à la monnaie impériale son rôle central dans la vie quotidienne.

Si certaines de ses mesures, comme l’Édit du Maximum, échouent face aux réalités du marché, elles témoignent d’une vision impériale structurée et d’une tentative rare de régulation économique à l’échelle d’un continent.

Plus tard, Constantin reprendra et simplifiera l’héritage de Dioclétien en introduisant le Solidus, une monnaie d’or stable et durable qui deviendra la référence dans tout l’Empire romain d’Orient pendant plus de mille ans.

Pour faire suite à notre article retrouvez ici nos monnaies de Dioclétien et Ici celle de Constantin 1er.

Article écrit par Thomas Pelissero le 15/09/2025